Por Daniel Zueras - Revista Estrategia & Negocios

Una pionera total. Así se puede describir a María Eugenia Vargas Sotela, quien abrió camino entre las mujeres que se han dedicado posteriormente al mundo del Derecho en Costa Rica.

Nacida en 1922, estudió primaria en la escuela República de Argentina, muy cerca de su casa de Barrio México.

María Eugenia recuerda que era de techo de paja y paredes de barro. Secundaria la estudió en el Colegio de Señoritas.

Su padre -el doctor Vargas Araya, muy querido en el país- fue una figura fundamental para esta mujer que ya ha cumplido 102 años. “Éramos diez hermanos. Mi papá era médico osteópata. Estudió en Estados Unidos, de donde trajo un montón de ideas para la salud, no exclusivamente de medicina. Por ejemplo, los barrios para que la gente no viviera en tugurios, que tuviera casas e hizo 14 barrios de casitas de madera, con sus jardincitos. Hay uno que se llama Vargas Araya, en San Pedro. Fue un hombre que nos enseñó a vivir sanamente”. A él achaca su longevidad, pues aprendió a vivir con hábitos sanos que conserva desde su infancia.

Pero volvamos a su vida, a los obstáculos que encontró en la sociedad costarricense de la primera mitad del siglo XX. No era habitual ver a mujeres en las aulas de la educación superior y menos en el campo que ella escogió.

Muchos estudiantes se oponían a que una mujer estudiara en la Universidad, pero el fuerte apoyo de sus papás y su determinación hicieron que no le afectara.

“Llegué a los 18 años, y digo yo: “Bueno, ahora sí, ¿qué hago?”. Muchas chicas lo dejaban a los 15 años, hasta ahí estudiaban y se preparaban únicamente para bordar, para cocinar y tener novio, casarse muy jóvenes”.

LAS MUJERES NO DEBEN HACER CASO A LAS CRÍTICAS

María Eugenia decidió continuar y se dijo que estudiaría leyes. “Y me criticaron los muchachos: “¿Cómo vas a estudiar Derecho? Si eso es una profesión de hombres”. Pero es lo que quería hacer y me matriculé en la Escuela de Derecho, era 1940 (fue parte de la última generación que se matriculó en la misma, todavía bajo la tutela del Colegio de Abogados, la Universidad de Costa Rica no se fundaría sino hasta 1941).

Papá me dejó elegir libremente, pero al inscribirme en la universidad me decían en Secretaría: “Farmacia”, y yo “Derecho””.

Abrió el camino para otras mujeres en Costa Rica, una gran responsabilidad. “Siento que yo abrí el campo. Primero fui criticada cuando dije “voy a estudiar Derecho, papá”. No me lo pidió ni mamá, ni nadie, fue un interés, una vocación mía. Muchos me dijeron, “¿cómo se le ocurrió estudiar Derecho, si eso es para hombres?”, esa ya fue la primera crítica”.

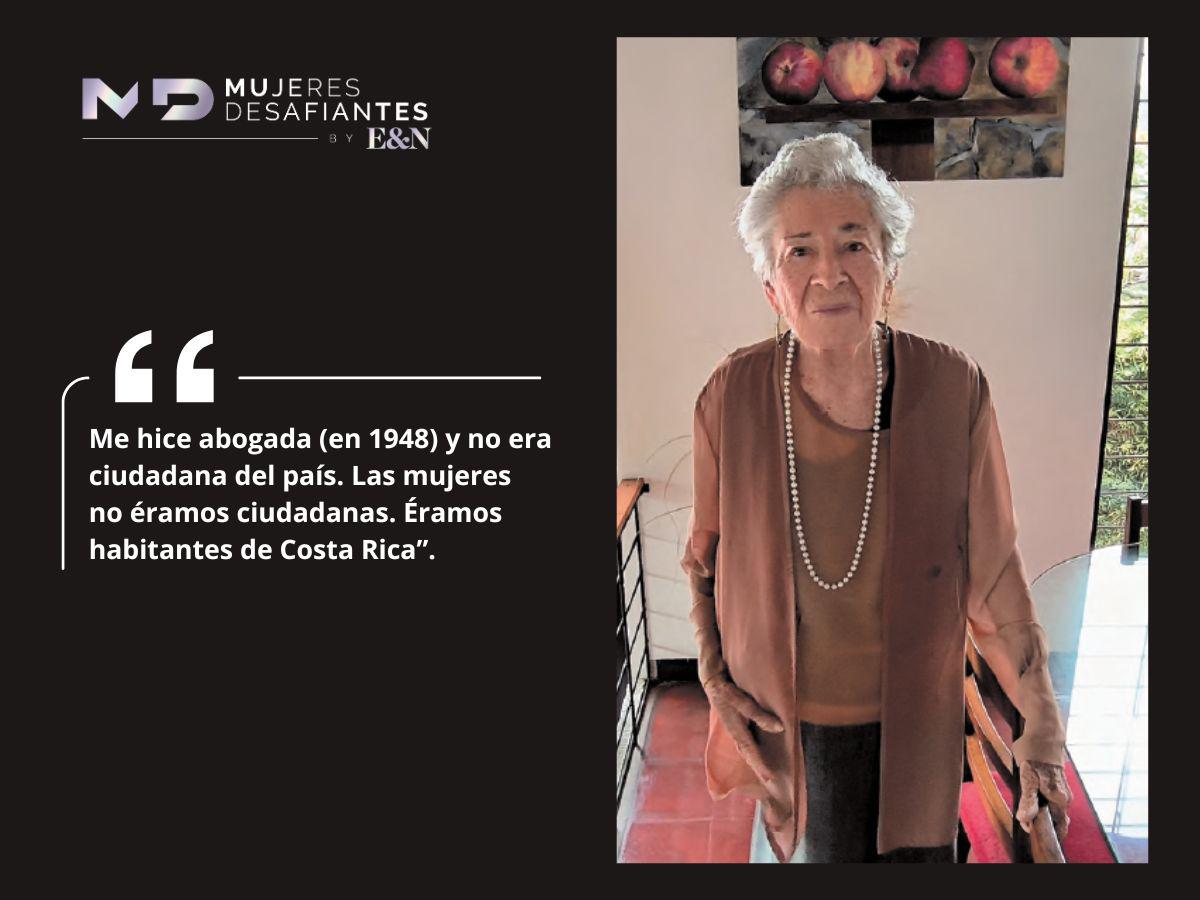

Obtuvo el bachiller en Leyes y en 1948, en plena guerra civil, se graduó como abogada, algo que consiguió sin tener todavía la condición de ciudadana.

“Me hice abogada y no era ciudadana del país. Las mujeres no éramos ciudadanas. Éramos habitantes de Costa Rica y fue con la Constitución de 1949 que las mujeres todas adquirimos la condición de ciudadanas”.

En 1950 representó a Costa Rica en el Congreso de la Comisión Internacional de Mujeres en El Salvador y ayudó a redactar los documentos que mostraban a las mujeres cómo podían votar.

Su trabajo la llevó con Costa Rica a la décima Asamblea General de las Naciones Unidas, que le otorgó una beca que la llevó hasta Uruguay y Argentina para especializarse en educación, capacitación laboral y delincuencia de la juventud.

Al volver redactó el Proyecto de ley de la Jurisdicción Tutelar del Menor y se convirtió en la primera mujer jueza en Costa Rica, como Jueza Penal y Tutelar de Menor en la provincia de San José. También hubo mucha resistencia por parte de hombres que querían ese puesto, pero finalmente lo obtuvo ella, como la persona mejor formada.

LA PRIMERA JUEZA DE COSTA RICA

“Al llegar a Costa Rica -recuerda la centenaria mujer- se iba a nombrar el juez Penal y Tutelar de Menores y había muchos alcaldes que querían. Gané el puesto, iba a ser la primera mujer jueza. Lo hice durante bastante tiempo, tenía que visitar la penitenciaria, tenía que visitar a todos los jueces para ver cómo estaban tratando a los presos puestos bajo su responsabilidad. Después, en lugar de ser jueza penal, fui jueza de menores. Entonces, en lugar de penas, había medidas de seguridad. Para eso, necesitaba un médico, una trabajadora social y un vehículo especial, un jeep, para ir y conocer las casas, cómo vivían ellos, si había papás o no, si había responsabilidad, si con una trabajadora social ese muchacho se salvaba y no tenía que ir a la iglesia. Fue otra etapa interesante”.

Además, también participó en la redacción de otros proyectos de ley como el Código de Familia y la ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad o el Código Penal (todavía vigentes). Tras dejar la judicatura, se puso a trabajar en temas de educación especial e infancia.

Los últimos años de trabajo fue profesora de Derecho en la UCR, donde impartió clases desde 1977 hasta su jubilación.

Después de su jubilación recibió numerosos reconocimientos, en 1990 por parte de la Comisión Interamericana de Mujeres y en 1994 el premio internacional a la “Mejor Servidora” de Good Hill Internacional (Oklahoma, EE UU).

En 2003, la Defensoría de los Habitantes le otorgó un premio por el aporte a la mejor calidad de vida del costarricense. El Consejo Universitario de la Universidad Santa Paula le concedió el título “Doctor Honoris Causa en Desarrollo Humano” en el año 2006.

En 2015, la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) creó el Premio María Eugenia Vargas Solera, que reconoce la excelencia judicial anualmente.

María Eugenia comenta que el que ese premio lleve su nombre supone “un gran compromiso. Yo traté de ser lo más justa posible”